親知らずの抜歯

親知らず(第三大臼歯)は、10代後半から20代にかけて生えてくる一番奥の歯です。

顎の大きさやスペースが足りないために、まっすぐ正しく生えず「横向き」「半分だけ出ている」「骨の中に埋まっている」といった状態になることがあります。

その結果、次のようなトラブルを起こしやすくなります。

• 歯ぐきの腫れや痛み(智歯周囲炎)

• 隣の歯が虫歯や歯周病になりやすい

• 噛み合わせや歯並びへの影響

• 顎の奥に膿の袋(嚢胞)ができることもある

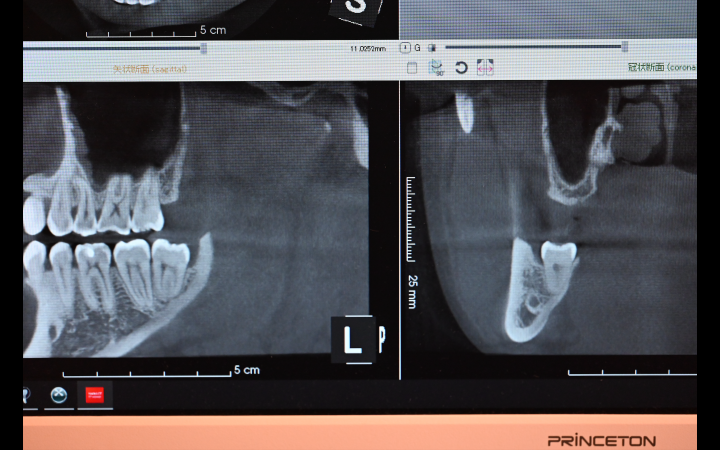

⚫︎CTでの精密診断の必要性

通常のレントゲン(パノラマX線写真)だけでは、親知らずの位置や根の形が二次元的にしか分かりません。特に 下あごの親知らず では、神経や血管が通っている「下顎管」と近いことが多く、抜歯の際に注意が必要です。

歯科用CTを撮影すると、三次元的に確認できるため、次のような点がはっきり分かります。

• 親知らずの根と神経・血管との距離

• 根の形や曲がり方

• 周囲の骨との関係

• 上あごでは上顎洞(副鼻腔)との距離

この情報をもとに、より安全で確実な抜歯計画を立てることができます。

⚫︎抜歯までの流れ

1. 診察・レントゲン:お口の状態を確認

2. CT撮影:親知らずの位置や神経との関係を立体的に把握

3. 治療説明:抜歯の必要性やリスク、治療方法を分かりやすく説明

4. 抜歯:局所麻酔で痛みを抑え、安全に配慮しながら処置

5. 術後のケア:お薬の処方、日常生活の注意点をご説明

⚫︎CTを使うメリット

• 偶発症のリスクを事前にしっかり確認できる

• 抜歯の難易度を正確に把握できる

• 手術時間が短く済むことが多い

• 術後の痛みや腫れを抑えやすい

親知らずの抜歯は「簡単に抜けるケース」から「神経や骨と複雑に関係しているケース」まで様々です。

当院では、必要に応じて歯科用CTを用いた精密診断を行い、安全で安心できる治療をご提供しています。

⚫︎親知らずの抜歯に伴うリスクについて

親知らずの抜歯は比較的よく行われる処置ですが、歯の位置や状態によっては以下のようなリスクが伴う場合があります。

当院ではCTによる精密な診断を行い、できる限り安全に処置できるよう努めています。

⚫︎主なリスク

1. 腫れ・痛み・出血

• 抜歯後は一時的に腫れや痛み、出血が生じることがあります。

• 多くの場合は数日~1週間程度で落ち着きます。

• 適切な投薬や術後管理で軽減可能です。

2. 神経麻痺(下あごの場合)

• 下顎の親知らずの根が「下歯槽神経」に近い場合、まれにしびれ(下唇・舌・あごの感覚低下)が生じることがあります。

• 多くは一時的で数週間〜数か月で回復しますが、まれに長期的に残る場合もあります。

3. 上顎洞との交通(上あごの場合)

• 上顎の親知らずが副鼻腔(上顎洞)と近接している場合、まれに交通することがあります。

• 必要に応じて閉鎖処置を行い、適切に対応します。

4. 開口障害・顎関節への負担

• 一時的に口が開けにくくなることがありますが、多くは数日で改善します。

5. 感染(ドライソケット)

• 抜歯後に血のかたまり(血餅)が取れてしまうと、強い痛みが続く「ドライソケット」になることがあります。

• 消毒や処置を行い、治癒を促します。

⚫︎当院での取り組み

• CTによる事前診断で神経・血管・副鼻腔との位置関係を確認

• 低侵襲な手術を心がけ、腫れや痛みを最小限に

• 術後のケア体制(投薬・生活指導・定期チェック)を徹底

• 必要に応じて大学病院や口腔外科専門医と連携

親知らずの抜歯には一定のリスクがありますが、事前の精密な検査と適切な処置により、多くの方は大きな問題なく治癒します。

当院ではリスクを正しくご説明したうえで、安心して治療を受けていただけるようサポートしています

顎の大きさやスペースが足りないために、まっすぐ正しく生えず「横向き」「半分だけ出ている」「骨の中に埋まっている」といった状態になることがあります。

その結果、次のようなトラブルを起こしやすくなります。

• 歯ぐきの腫れや痛み(智歯周囲炎)

• 隣の歯が虫歯や歯周病になりやすい

• 噛み合わせや歯並びへの影響

• 顎の奥に膿の袋(嚢胞)ができることもある

⚫︎CTでの精密診断の必要性

通常のレントゲン(パノラマX線写真)だけでは、親知らずの位置や根の形が二次元的にしか分かりません。特に 下あごの親知らず では、神経や血管が通っている「下顎管」と近いことが多く、抜歯の際に注意が必要です。

歯科用CTを撮影すると、三次元的に確認できるため、次のような点がはっきり分かります。

• 親知らずの根と神経・血管との距離

• 根の形や曲がり方

• 周囲の骨との関係

• 上あごでは上顎洞(副鼻腔)との距離

この情報をもとに、より安全で確実な抜歯計画を立てることができます。

⚫︎抜歯までの流れ

1. 診察・レントゲン:お口の状態を確認

2. CT撮影:親知らずの位置や神経との関係を立体的に把握

3. 治療説明:抜歯の必要性やリスク、治療方法を分かりやすく説明

4. 抜歯:局所麻酔で痛みを抑え、安全に配慮しながら処置

5. 術後のケア:お薬の処方、日常生活の注意点をご説明

⚫︎CTを使うメリット

• 偶発症のリスクを事前にしっかり確認できる

• 抜歯の難易度を正確に把握できる

• 手術時間が短く済むことが多い

• 術後の痛みや腫れを抑えやすい

親知らずの抜歯は「簡単に抜けるケース」から「神経や骨と複雑に関係しているケース」まで様々です。

当院では、必要に応じて歯科用CTを用いた精密診断を行い、安全で安心できる治療をご提供しています。

⚫︎親知らずの抜歯に伴うリスクについて

親知らずの抜歯は比較的よく行われる処置ですが、歯の位置や状態によっては以下のようなリスクが伴う場合があります。

当院ではCTによる精密な診断を行い、できる限り安全に処置できるよう努めています。

⚫︎主なリスク

1. 腫れ・痛み・出血

• 抜歯後は一時的に腫れや痛み、出血が生じることがあります。

• 多くの場合は数日~1週間程度で落ち着きます。

• 適切な投薬や術後管理で軽減可能です。

2. 神経麻痺(下あごの場合)

• 下顎の親知らずの根が「下歯槽神経」に近い場合、まれにしびれ(下唇・舌・あごの感覚低下)が生じることがあります。

• 多くは一時的で数週間〜数か月で回復しますが、まれに長期的に残る場合もあります。

3. 上顎洞との交通(上あごの場合)

• 上顎の親知らずが副鼻腔(上顎洞)と近接している場合、まれに交通することがあります。

• 必要に応じて閉鎖処置を行い、適切に対応します。

4. 開口障害・顎関節への負担

• 一時的に口が開けにくくなることがありますが、多くは数日で改善します。

5. 感染(ドライソケット)

• 抜歯後に血のかたまり(血餅)が取れてしまうと、強い痛みが続く「ドライソケット」になることがあります。

• 消毒や処置を行い、治癒を促します。

⚫︎当院での取り組み

• CTによる事前診断で神経・血管・副鼻腔との位置関係を確認

• 低侵襲な手術を心がけ、腫れや痛みを最小限に

• 術後のケア体制(投薬・生活指導・定期チェック)を徹底

• 必要に応じて大学病院や口腔外科専門医と連携

親知らずの抜歯には一定のリスクがありますが、事前の精密な検査と適切な処置により、多くの方は大きな問題なく治癒します。

当院ではリスクを正しくご説明したうえで、安心して治療を受けていただけるようサポートしています